遺伝子検査とは

遺伝子検査とは、

DNAの変異(突然変異)を

検出する検査のことを言います。

遺伝子検査を行うことで、遺伝子の変異によって発症する

遺伝性疾患のリスク判定が出来ます。

親から受け継いだ変異遺伝子を検査し、

将来発症する遺伝性の病気リスクを判定します。

アニマルライン最大の特長は、

生体に対して遺伝病DNA検査を実施し、ペットオーナーが安心して

購入・譲受できる環境を整えることです。

遺伝子検査を行うことで、遺伝子の変異によって発症する

遺伝性疾患のリスク判定が出来ます。

親から受け継いだ変異遺伝子を検査し、

将来発症する遺伝性の病気リスクを判定します。

染色体や遺伝子の変異によって発症する病気です。

親がもつ染色体や遺伝子の変異が子に伝わる(遺伝する)

場合と、親自身には全く変異がないにもかかわらず、

突然変異により、子の遺伝子・染色体に変異が生じ

病気になる場合があります。

遺伝子検査を行う意義として大きく以下の3点が挙げられます。

例として下記のようなケースが挙げられます。

遺伝子検査を行うことによって遺伝病の発症リスクを知ることができ、遺伝性疾患に対する備えができます。事前にその病気のリスクを知ることで、定期検診を行うと共に、早期発見につながり、重症化の予防につながります。

遺伝情報は両親から半分ずつ子に伝達されます。次の世代を繁殖する前に両親の遺伝子検査を行うことは、遺伝性疾患を将来の世代に増加させないために重要な意義があります。

アニマルラインの実施する遺伝病DNA検査は、

子犬・子猫の口腔内粘膜を検査キットで取って送るだけです。

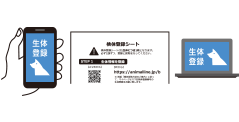

検体登録シートのQRコードを読み取り、掲載したい生体の情報を

登録してください。

Webサイト

https://animalline.jp/b

にアクセス。

マイページより検体登録番号を入力し、掲載したい生体情報の登録をしてください。

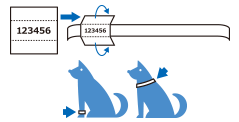

❶で登録を済ませたバーコードシールを、

検体を入れる容器に貼付してください。

※番号の末尾がキャップ側になるように貼付してください。

このようにバーコードシールを貼り付けてください。

検体登録シートの生体番号シールを、

同封の「検体識別バンド」に貼り、

生体の脚または首に装着してください。

※点線部分で後ろに織り込んでください。

※必要に応じて「検体識別バンド」を

カットして頂いても構いません。

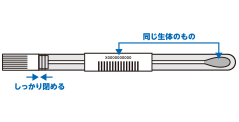

容器を開け、中に入っている綿棒の先で生体の頬の内側を20回以上こすり、

細胞を採取してください。

必ず1生体につき1つの綿棒を

お使いください。

再検査にならないように

ご注意ください。

採取した綿棒を元の容器に戻し、

フタをしっかりと閉めてください。

※綿棒の先が人間の手等に触れないよう

ご注意ください。採取した検体と容器が

同じ生体のものかもう一度ご確認ください。

検体の保管に

ご注意ください。

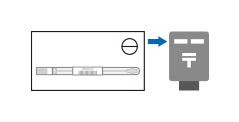

検体認識シールを貼った容器を同封の

返信用封筒に入れ、ご投函ください。

※1枚の返信用封筒で容器6本まで同時に発送可能です。

マイページに掲載可否を通知致します。「掲載可」の生体がマッチングサイトに掲載されます。

※結果通知までに2週間ほどお時間をいただきます。

※検査項目ごとの結果は開示しておりません。ご了承ください。

記載されているSTEP1〜3に

従って、検体登録と採取を

お願いいたします。

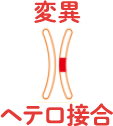

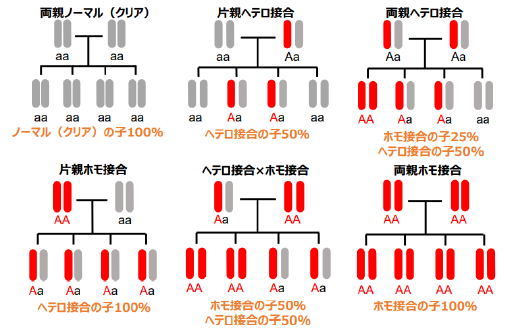

遺伝子の変異が1つ(ヘテロ)でも発症する遺伝病です。 2つ(ホモ)変異が揃うとヘテロより重篤化、高発症率、早期発症する傾向があります。 優性、劣性という呼び方は、遺伝子自体の優劣を指すものではありません。

遺伝子は父親と母親からそれぞれ受け継いだものがペアになっています。

右図のように片側に変異を持つ場合はヘテロ接合となり、優性遺伝の場合は片側だけでもアフェクテッドとなります。

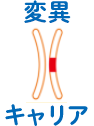

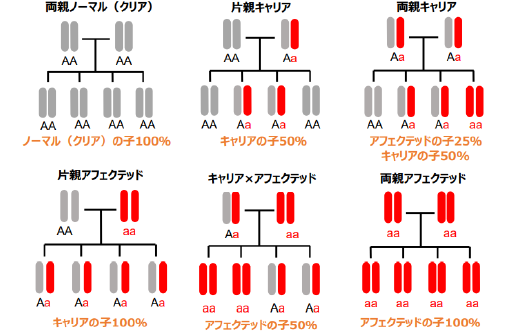

遺伝子の変異が1つ(ヘテロ)の場合は遺伝病を発症しませんが、2つ(ホモ)の変異が揃うと発症するものを劣性遺伝病といいます。 犬猫には劣性遺伝病が多いですが、変異を1つ持ったヘテロは発症しないために蔓延する可能性があります。 優性、劣性という呼び方は、遺伝子自体の優劣を指すものではありません。

遺伝子は父親と母親からそれぞれ受け継いだものがペアになっています。

右図のように片側に変異を持つ場合はヘテロ接合となり、劣勢遺伝の場合はキャリアと表記します。

PRA 進行性網膜萎縮症分類:眼

| 疾患 概要 |

徐々に視力が低下して失明に至る遺伝性疾患の総称です。 【prcd、CORD1、rcd3の違い】 最初に罹患する網膜の光受容体である視細細胞により異なります。 また罹患細胞の異常によっても異なります。 |

発症 年齢 |

cord1-PRAの発症時期は幅広く平均5歳です。prcd-PRAの発症時期は5~8歳です。 |

|---|

GM1 ガングリオシドーシス分類:神経

| 疾患 概要 |

酵素の正常な働きができないことにより発症する先天性代謝異常疾患です。 | 発症 年齢 |

生後5,6カ月齢で発症します。 |

|---|

DM 変性性脊髄症分類:神経

| 疾患 概要 |

脊髄の神経細胞が変性することにより機能障害が表れ、最初に四肢が動かなくなり、最終的には呼吸麻痺で死亡する神経疾患の一つです。 | 発症 年齢 |

大型犬は平均9歳、コーギーは平均11歳(8~14歳)で発症します。 |

|---|

CL セロイドリポフスチン症分類:神経

| 疾患 概要 |

主に運動、知的、視力障害などの症状を表し、症状が進行すると死に至る病気です。 | 発症 年齢 |

1~2歳で発症します。 |

|---|

vWD フォンヴィレブランド病分類:血液

| 疾患 概要 |

止血に必要なフォンヴィレブランド因子の量的な低下または欠損、質的な異常により止血異常を起こす疾患です。死産、新生児の死亡、断尾・断耳などで出血延長、採血後の皮下出血が起こります。 | 発症 年齢 |

重度の場合は3~6カ月齢で発症します。 |

|---|

TNS 遺伝性好中球減少症分類:血液

| 疾患 概要 |

血中の好中球が減少するために感染症にかかりやすく、生後間もない時期に死亡することが多い疾患です。 | 発症 年齢 |

6週齢から発現します。 |

|---|

HUU 高尿酸尿症

| 疾患 概要 |

尿酸再吸収の機能が低下することで、尿中に多量の尿酸を排出する疾患です。 | 発症 年齢 |

成犬になってから平均4~6歳齢です。 |

|---|

PKD 多発性嚢胞腎分類:泌尿器

| 疾患 概要 |

腎臓に嚢胞ができる疾患です。進行していくと腎機能が低下していきます。 | 発症 年齢 |

4歳以上から平均7歳齢です。 |

|---|

PK-Def ピルビン酸キナーゼ欠損症分類:神経

| 疾患 概要 |

赤血球寿命が短縮し、生後2~3ヶ月の頃に貧血を発症します。病状が進行すると元気・食欲が低下する疾患です。 | 発症 年齢 |

貧血は2,3カ月から始まるが、臨床症状は5,6カ月~3歳以前です。 |

|---|

OCD 骨軟骨異形成分類:骨格系

| 疾患 概要 |

前足や後ろ足の足首に骨瘤ができる病気です。 | 発症 年齢 |

X線検査による骨異形成はホモ変異で7週齢、ヘテロ変異で6カ月齢から診断可能 |

|---|

アニマルラインでは、遺伝子の検査結果によってペットの掲載可否を判定しています。